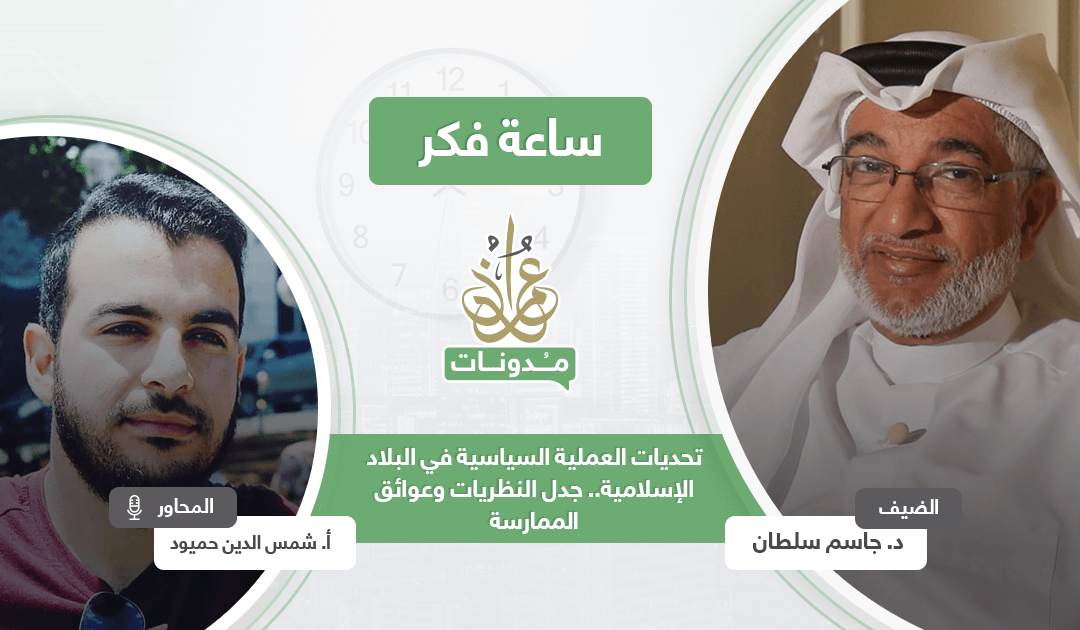

يوم الخميس 1 أكتوبر 2020 الموافق لـ 14 صفر 1442هـ، استضاف أ. شمس الدين حميود معدّ ومقدم برنامج ساعة فكر المفكر د. جاسم سلطان لمناقشة تحديات العملية السياسية في البلاد الإسلامية، وفيما يلي نص الحوار.

نبدأ بأول محور وهو أصل العملية، فماذا تعني العملية السياسية دكتور جاسم؟ وما هي شروطها وظواهرها وحتى الفاعلين فيها؟

بالمختصر الساهل والميسور، لا توجد عملية سياسية إلا إذا كان هناك تنازع بين أطراف، فمن دون وجود هذا الشرط لا توجد سياسة، بل مُجرد تسيير حياة عادية جداً، أما السياسة فهي فن التدافع بين البشر في أرقى مستوياتها على ما يكون من قضايا الدولة وشؤونها، إذاً نقول إذا وُجد تدافع وجدت السياسة.

المقصود من وجود تدافع هو وجود إرادات مختلفة، أنا أريد شيء وأنت تريد شيئا وثالث يريد شيئا ثالثا ويجلس الجميع حول طاولة واحدة أو في ساحة المعركة أو في ساحة شركة اقتصادية وكلٌ يريد أن يأخذ نصيبًا من هذه الكعكة.

إذا لابد أن يوجد فرض إرادات عملية سياسية، أما شروط إنتاج العملية السياسية، لا يستطيع أي أحد أن يدخل العملية السياسية إلا إذا كانت عنده أوراق قوة، فالشخص الذي ليس عنده ما يقدمه في طاولة التفاوض لا لزوم لوجوده في الطاولة أصلاً وستفرض عليه الشروط بطريقة أو بأخرى شاء أم أبى.

علامة وجود أوراق سياسية، أنه عندما تسأل أطراف العملية السياسية: لو لم يكن فلان موجوداً في العملية السياسية كم سيكلفنا ذلك؟ إذا كانت هناك تكلفة لغيابه من العملية السياسية سيُدعى لها وإذا لم توجد كلفة فليس هنالك ضرورة لوجوده من الأساس!

الظاهرة السياسية هي محل التوترات و النزاع، عادة نلحظ العملية السياسية إما بشكلها الناعم في الإعلام أو في الناحية الاقتصادية أو أن تصل للمرحلة العسكرية مثل التهديد بالعمل العسكري، العملية السياسية أيضاً تحتاج لاعبين، منهم اللاعب المكشوف الذي هو على السطح ويوجد اللاعبين في الخلف أحياناً يكونون هم أصحاب الأجندة الحقيقية، أي هم الممولون والمُيسرين والداعمين لوجستياً، فالعملية السياسية عملية مركبة فاللاعب الذي في السطح قد يُخفي تحته جبل الجليد، هذا باختصار ما يُسمى العملية السياسية.

نفى علي عبدالرزاق في القرن الماضي وجود الدولة الإسلامية، كما أقر وائل حلاق في كتابه "الدولة المستحيلة" استحالة قيام الدولة الإسلامية في العصر الحديث لامتناع شروط التماشي مع الدولة الحديثة، هل صحيح أن لا مُستقبل لدولة الإسلام؟ وهل هي مستحيلة حقاً؟

في الحقيقة الصراع والجدل الذي جرى بين وائل حلاق وبين بعض الإسلاميين يحتاج إلى تحليل من أجل أن نعرف وجهة نظر الحلاق ووجهة نظر الآخرين، وائل حلاق مُصيب بالشروط التاريخية التي وضعها الفُقهاء والتصورات المطروحة عند الإسلاميين في الكتب لقديمة لا يُمكن أن تقود دولة إسلامية في هذا العصر، فقد تغيرت شروط العصر تَغيُراً جذرياً حيث أصبح من غير الممكن إعادة إنتاج ذات الفقه في دولة معاصرة اليوم، فوائل حلاق من هذه الناحية بدا واضحاً أنه يعرف الفقه الإسلامي جيداً، لأن الفقه الإسلامي مبني على قضية النص و القياس، يعني إما وجود نص أو وجود شيء نقيس عليه حتى نستخرج منه حكماً.

هذه النظرية القياسية التي تعتبر أن التاريخ القديم مكة والمدينة وما جرى في العصر الأول والأحداث الأولى هي وحدات قياسية لكل المُدن سواء كنا نتكلم عن الجزائر أو عن فاس وما إلى ذلك فقط نقوم بتكبير الصورة فهذا أمر مستحيل، وائل حلاق يقيس على النظام الفقهي الأصلي الذي يقوم على قضية النص والقياس، هذا لا يُمكن أن يُنتج دولة حديثة في هذا العصر.

المُعترضين على وائل حلاق الذين كتبوا اعتراضاً وقالوا هذا مُعادٍ للإسلام في الحقيقة هم لهم مدخل آخر مُختلف تماماً وأعتقد أنه مدخل تكميلي لكلام وائل حلاق، فهو تكلم عن الأصل الذي هو المنهج البياني بشقيه النص والقياس وقال أنه لا يُمكن أن يُنتج دولة، أما الإسلاميون المعاصرون الذين حاولوا أن يتمردوا على النظام من داخله عبر فكرة المقاصد الشرعية وأنتجوا مجموعة مُصطلحات مثل قضية المقاصد الشرعية وقضية فقه الضروريات وفقه الموازنات وفقه النوازل، بحثوا عن مخارج كثيرة حتى يتغلبوا على المدرسة البيانية في عمقها وينتجوا شيئاً مُناسباً للعصر ويَقولون قيم الإسلام تسمح بإنتاج الدولة إذا أخذناها في بُعدها القيمي والمفاهيمي والتصوري، لكن المدرسة كانت لهم بالمرصاد وأوقفتهم خلال كل السنوات الماضية من أن يُنجزوا شيئاً، حيث اتهمتهم بالعلمانية والليبرالية وتمييع الدين، فوائل حلاق مُنتبه لهذه الظاهرة أن هؤلاء الذين يقولون بالمسطرة القيمية هم يتجاوزون الإطار القديم الذي وضعه الشافعي بصيغة أو بأخرى عبر محاولات تطوير فكرة المقاصد الشرعية ومآلات هذا الموضوع بالنسبة لبيانيي الصرف أن هذا سينتهي وأن سلطة النص تخفت وتطلع سُلطة العقل وسلطة الواقع وسلطة المقاصد، إذا هم يتكلمون موضوعين مختلفين تماماً.

يتكلم وائل حلاق عن أصل النظام الفقهي القائم عندنا وبأنّ بنيته لن تسمح بإنتاج الدولة، وهؤلاء يقولون لو استطعنا التغلب على أولئك ومد الإطار قليلاً من ناحية مقاصدية على فقه الضروريات وفقه الواقع لربما استطعنا أن ننتج دولة في العصر الحديث وتحتفظ بشيء من القديم الموجود.

في رأيي وتقديري أرى أنه لو جمعنا الرأيين على بعضهما سنجد الحقيقة، والحقيقة أن النظام البياني القديم الموجود لا يمكن أن يُنتج لنا إجابات إلا عبر تطويره، لكن هل تطويره عبر المقاصد لا عبر المسائل الجذرية لأسس النظام و بنيته الأساسية، لأن في البنية الأساسية للنظام المعرفي الموجود لدينا هو يستبعد المقاصد بشكلها الواضح، فيأخذ من المقاصد أقل شيء وأقل القضايا الموجودة عبر قياس الشيء الذي تم النص عليه وهو يميل إلى أن كل القضايا تعبدية وليست مقاصدية.

الميل الأساسي داخل الجهاز المعرفي هو تعبيد كل شيء وليس تقصيد كل شيء وبالتالي محاولات الشيخ القرضاوي والدكتور الريسوني وسعد الدين العثماني وغيرهم من الناس الذين حاولوا أن يمدوا الظلال، المدرسة البيانية بشقها التعبدي لهم بالمرصاد طوال الوقت وهي في صدام مع منتجاتهم التي ينتجونها، ومن هنا يتضح أن كلام حلاق صحيح وأن الطريق لهذه المدرسة ليست نافذة.

لكن في الأصول الإسلامية المتعلقة بكتاب الله عز وجل ما يسمح بإنتاج دولة معاصرة ومتقدمة وحديثة في ذات الوقت وتلبي حاجة الإنسان في كل مكان، لكن ليس بهذا الجهاز المعرفي الموجود حالياً حيث يحتاج فكا وتركيبا مرة أخرى على أسس جديدة تسمح بإنتاج هذا الأمر، لأن النص واحد أما المنهج الذي وضعناه ليس بصالح لإنتاج ما نريد، فما يقوله وائل صحيح ليس فيه إشكال من هذه الناحية وما يقوله الآخرون صحيح نسبياً لأنه مرهون بتطوير بنية الجهاز الأساسية ولم تحدث بعد.

ألا ترى دكتور جاسم وكأن وائل حلاق قال أنه لا يمكن أن توجد إسلامية بشكل القرون الوسطى حالياً؟ ونحن لا نعرف عاقلاً من الإسلاميين يحسب هذا، فربط الأمر بأن دولة الإسلام لن تكون موجودة بشكل القرون الوسطى هذا أمر مسلم به، إذا أليس هنا مصادرة للمطلوب من قبل وائل حلاق؟

لا، يتكلم وائل عن بنية الجهاز المعرفي، وهو أذكى من كل من تكلم في هذا الموضوع، يعرف بنية الجهاز المعرفي، الآن دعك من وائل، كم لقي الريسوني والشيخ القرضاوي من صدامات داخل المدرسة الدينية الشرعية؟ حدث ولا حرج فقد لقوا كماً من الشتائم والاستهانة والانتقاص والسبب في ذلك أنهم يرجعون دائماً لوجود متشددين وآخرين متساهلين.

المسألة ليست تشدد وتساهل، بل بنية الجهاز البياني مبنية على قضية النص، اللغة العرفية هي التي تأتي مع النص وأقصى مدى فيه في الذهاب هو القياس المباشر للنص وبعدها ليس هناك مساحات ثانية، فكل محاولات التطوير مثل أبو حنيفة عندما حاول أن يطور والإمام مالك عندما حاول أن يطور، فعندما جاء الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع، وكل هذا الجهد خرج خارج اللعبة بضربة واحدة صغيرة جداً، وبقي موضوع المقاصد عالقاً منذ الشاطبي إلى أن بدأ ابن عاشور في إحيائه مرة أخرى.

هذا الصدام داخل نفس الفضاء، وائل حلاق واضح عنده المسار الذي نتكلم عنه، وهو أن بنية الجهاز المعرفي لا تسمح بإنشاء دولة إسلامية أما النص فيسمح بدولة أكثر تقدماً من الدولة الموجودة الآن.

أول خلاف سياسي نشأ في الدولة الإسلامية كان حول كان حول شرعية الحكم، وصية أم اختيار؟ و الغزالي في كتابه الفضائح الباطنية، بعد أن قرر أن أساس الحكم عند أهل السنة والجماعة هو الاختيار، أشار إلى أنه لا يكون كذلك أي هذا الاختيار إلا بوجود ثورة روحية وسياسية، هل يمكن القول أننا مازلنا نحتاج هذين الشرطين بمعطيات وأدوات الحاضر مفاهيمياً وإجرائياً؟

كل ما نحتاجه في هذا العصر ثلاث قضايا:

1. أول قضية رئيسية هي علاج مشكلة الجهاز المعرفي علاجاً جذرياً.

2. القضية الثانية أننا نحتاج أن ننتقل إلى فكرة التيار والتجسير بين المسلمين على الحدود الدنيا من الاتفاقات

لا نحتاج لأن يكون الناس في شكل واحد في منظومة واحدة يتكلمون بنفس الطريقة وإلا لا تكون بيننا علاقات، يجب أن نفتح العلاقات أو التيار فهو يسع الأحزاب والتنظيمات والإتجاهات، طالما اتفقت على الحدود الدنيا من العلاقات البينية والمشاركة والمساعدة بين الأطراف.

3.المسألة الثالثة التي نحتاجها هي ثقافة مكافئة للعصر، في كثير من أوجه حياتنا ثقافتنا لا تصل لهذا العصر لأننا أنتجنا ساحة ألغام بيننا وبين معارف العصر، لا يقترب الإنسان من علم من العلوم حتى يفهمه، هو يذهب إليه شاكاً فيه وظاناً أنه سيفجره، هو لا يريد أن يقترب من شيء حتى يتعلم، هذه المساحة بيننا وبين العالم نحتاج لأن نعبر إليها.

إذا توجد ثلاثة جسور كبرى، جسر في تغيير الجهاز المعرفي، وجسر في تغيير العلاقات البينية بيننا، جسر في ثقافة مكافئة للعصر، عندها نستطيع أن ندخل للعصر من أوسع أبوابه.

التقطت فكرة في ثنايا الحديث وأجدني مضطراً لأن أعيد السؤال عنها، وهي متعلقة بالعجز الذي آل إليه الفكر الإسلامي، الفكر السياسي والدستوري، ألا يرجع هذا الأمر إلى سطحية النخبتين الممثلتين لجانبي التحديث والتأصيل عندنا، فهناك سطحية ذاتية لبعض فقهاء الشرع التقليديين، وأيضاً سطحية مستوردة لبعض فقهاء الوضع المقلدين، هل الصراع بين هاتين النخبتين يؤثر على لمس طريق ثالث في الفكر السياسي والدستوري، وكيف السبيل لاتقاء الحروب النفسية التي تشن على الأمة بسبب صراع هاتين النخبتين؟

هذا شيء طبيعي يحدث في كل الأمم، ولكن السؤال عندما تصل أمة إلى نهايات مسار، فنحن وصلنا إلى نهايات مسار تاريخي وليست عندنا إجابات عصرنا، إجاباتنا كلها تنفع في عصور سابقة، لكن في هذا العصر ليس لدينا إجابات لا لمشاكل الشباب ولا لمشاكل السياسة ولا الاقتصاد ولا الاجتماع، لا نملك أي إجابات وحائرون في منطقة هلامية جداً لا نعرف أن نتقدم ولا أن نتأخر، تحدث الأشياء وتتراكم عندنا ويمر الزمن ونحن نعيد نفس الكلام.

السبب في ذلك كوننا لم نعلن في لحظة ما أن جهازنا المعرفي توقف عن الفاعلية، ظللنا نحاول أن نمد إطاره في وقت كنا نحتاجُ فيه أن نعترف، هذا الكلام الذي يقوله مالك بن نبي عليه رحمة الله ، يقول أنه يجب أن يموت التاريخ لينبعث مرة أخرى، وبالتالي يبدأ السؤال من أين نبدأ من جديد في هذه المرحلة بإنتاج جديد ومعالجة قضايانا مرة أخرى، اليوم أنظر إلى أي حديث يدور ستجد قضايا ابن تيمية وابن القيم وكتابات الموردي وكتابات الجويني وسنعود لقضية علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، هذا عصر انقضى وقضايا انتهت في عصرها ومتلبسة بزمانها وتاريخها.

نحن نحتاج عقل يعالج قضايا اليوم في إكراهات اليوم في أوضاع اليوم وفي أحوال اليوم، هذه القضية التي تحتاج إلى جهاز معرفي مختلف تماماً عن الجهاز الاستراجعي التاريخي الموجود عندنا.

مشكلتنا ليست فقط أننا لم نعلن نهاية الجهاز بل هي أننا لا نستشعر الأزمة حيث أننا نعيد تدوير الكلام، احضر عشرة مؤتمرات عن الدولة الإسلامية ستسمع نفس الكلام، افتح عشرة كتب وأيضاً تجد إعادة نفس الكلام لأنه حدث انسداد تماماً، فنحن نريد جهازا معرفيا جديدا يعالج هذا العصر بما هو عليه ويكون مستمداً من الإسلام ومن روحه، ولكن بشرط أن يعترف بالواقع ويعترف بالمنطق والاتساع ويعترف بالبعد الأخلاقي العام البشري ويعترف بالنص كمسطرة أساسية ويعترف باللغة، هذا كله إذا جمع على بعضه يستطيع أن ينتج لنا جهازاً معرفياً حكيماً نستطيع أن نلجأ إليه.

إذن دكتور مع سيولة المفاهيم والمصطلحات في النموذج الغربي، التفكير في نموذج خاص بنا قد يقترب أو يبتعد من النموذج الغربي لكن بخصوصيات ذاتية جغرافية تاريخية ومرجعية، لن يكون هذا النموذج إلا كما قلت إذا أعدنا مراجعة النظام المعرفي للأمة.

صحيح لأن التجربة البشرية لا يوجد فيها شيء شرطي تطور حسب تطور خبرات الإنسان في بيئته وفي مجتمعه، فما يصلح في سويسرا لا يصلح في أمريكا وما يصلح في أمريكا لا يصلح في بريطانيا وهكذا، إذا البيئة تطور نظامها السياسي والاقتصادي والمعرفي بحسب احتياجاتها، لكن أحياناً يكون أصاب الجهاز المعرفي القديم الشلل فلم يعد ينتج لها إجابات في عصرها وعندها تلقي بعبئها على الآخرين، عندنا مشاكل حقيقية فنحن في دول لم يعد فيها الإنسان كل مجموعة صغيرة كينونة صغيرة تطالب بلغتها وتطالب بدينها وتطالب بأعرافها وتعتقد أنها كيان يستقل ويقوم بذاته، لو فعلنا ذلك لتفتت كل مجموعة بشرية إلى مليون جزء ، فأنت كيف تجمع هذا الشتات الموجود؟ يجب أن يتم إيجاد حل أياً كان، فقط المهم أن يكون حلاً يجمع المختلفين على نسق أكبر في رقعة من الأرض يتعاونون فيما بينهم على خيرهم جميعاً.

هذا سؤال العصي، يعني الدولة أصبحت وسيطا بين مختلفين فلم تعد دولة تقوم على قسر الآخرين للانصياع لها، داخل هذا الإطار الموجود من يحاول أن يقوم بعمليات القسر فجأة يجد الدولة مثل ما حصل في السودان يصبح فيها كل طرف ينازع ولا تقوم لأحد قائمة لا لأهل الجنوب ولا لأهل الشمال ولا لأهل الغرب ولا لأهل الشرق، فالكل يتدمر نتيجة هذه الأفكار الموجودة، إذاً وجود الغرب لا يعني شيئاً لأن الغرب وجد حلاً لمشكلاته، إذاً الآن كيف نحن نجد حلاً لمشاكلنا؟

أحد الشباب الطيبين يريد أن يعمل بحثاً على قضية الخلافة الإسلامية وعن وحدة المسلمين.

- فقلت له: من هي العينة التي ستدرسها؟ هل ستوسع الدراسة لتشمل عددا من الدول أم ستقتصر على فئة قليلة أم ماذا؟

- فقال لي: لا والله أنا لم أفكر هكذا، أنا فكرت أن أضع القرآن والسنة وأدرس وأستخرج منهما النتائج.

- قلت له: القرآن والسنة يقولان أن على الناس أن يتحدوا فإذا لم يتحدوا أنت تحتاج أن تبحث على الأرض لماذا لم يتحدوا لن تجد الإجابة داخل النص، وإلا كل إنسان ممتاز وأنت لم تصبح ممتازا فإذا أنت تحتاج أن تبحث في العوامل التي لم تجعلك ممتازا!

ولكن النمط العقلي الموجود عندنا ليس نمطاً منطلقاً من الواقع هو يريد أن يتنزل من فوق وينطبق على الواقع ولكن الواقع لا يستسلم له، فمثلاً إذا أتيت إلى إنسان في منطقة معينة عنده روح الانفصال وأريته الآيات فيقول لك والله أصلي في المسجد وأحفظ الآيات وكل ما تقوله ولكني لا أريد أن أعيش معكم، ماذا ستفعل له؟

إذا أنت في هذه الحالة تحتاج لدراسة العوامل التي تجمع الناس المختلفين وهذه الدراسة لا تكون إلا على الأرض، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون القرآن الكريم ومع ذلك تقاتلوا، فنحن نحتاج دراسة العوامل التي جعلتهم يقتتلون، أما القرآن الكريم فمعروف بالنسبة لهم، ما الذي فيه فنحن بالتالي نحتاج تذكيرهم ما يحفظونه من الآيات والأحاديث، فنمط التفكير لدينا يأتي من فوق باستمرار ولا يدرس ما هو في الواقع على الأرض حتى يعرف كيف يردم الفجوة بين ما هو مطلوب وبين ما هو واقع.

لو انتقلنا من الحديث عما ينبغي أن يكون إلى ما هو كائن حالياً، شهدت السنين الأخيرة صعودا لليمين المتطرف وللنماذج أيضاً الشعبوية تارة أخرى وصار مثال الديمقراطية الغربية مُهدداً، فما تأثير كل هذا على محاولات البناء السياسي الرشيد في العالم العربي؟

دعنا نأخذ الأمر واحدة بواحدة، دائماً الأمم والمجتمعات عندما تصاب بأزمات عادة ما يكون فيها تيار متطرف، والتيار المتطرف عادة ما يأخذ إما اتجاها دينيا و إما اتجاها قوميا، فعندما نقرأ النازية والفاشية والقومية نجدها كلها نشأت في ظروف سياسية كانت الدولة فيها ضعيفة جداً وكانوا يريدون فيها بعث نوع معين فتخرج أعنف الأفكار الموجودة، وعندنا مع الأزمات التي ظهرت في المنطقة خرجت تيارات عنيفة جداً وضيقة الأفق جداً وفي منتهى الوحشية، إذا ستوجد هذه الظواهر (ظاهرة العنف) باستمرار داخل البشرية.

السؤال يأتي هل يمتلك المجتمع ذخيرة من الأفكار والتصورات القادرة على مقاومة الظواهر في حال نشوئها؟ دائماً وأبداً هذه الظواهر لا تختفي فهي موجودة تحت السطح، إذا ضاقت الأرزاق نتيجة تدفق مهاجرين أو أشخاص من غير أهل البلاد وأصبحت العيشة ضيقة، فأول ظواهرها القول بأن السبب هو هؤلاء وعلينا التخلص منهم وتبدأ تظهر المجموعات المنغلقة التي تنادي بإخراج الغريب وإخراج الإنسان الذي يعتقدون بأنه ليس منهم ويبدأ التصنيف العرقي والديني والمذهبي وما إلى ذلك نتيجة هذه العوامل.

الآن أعود إلى موضوع أوروبا، أوروبا الآن تعاني من أزمة من هذا النوع بأشكال مختلفة، فهل تمتلك المضادات الحيوية الفكرية والتصورية والكتلة البشرية التي تسمح لها بأن تعيد ترتيب أوضاعها؟ أنا أعتقد أنهم يمتلكون، فهذه بالنسبة للأوروبين ليس لهم فيها مشكلة فهم يعرفون الجولات التي مر بها التاريخ الأوروبي صعوداً ونزولاً وخروج اليمين واليسار والظروف التي تخرجه في البيئات الموجودة، أيضاً النظام الغربي لم يولد على فكرة أنه مقدس، النظام الغربي ولد على مقولات أرسطو القديمة عن أن أسوأ نظام موجود هو النظام الديمقراطي، لأنه يدخل فيه حكم العوام والناس العاديين في القضايا، لكن عندما اختارته أوروبا فهي اختارته كحل عملي للصراع الداخلي الموجود لتصريف طاقة المجتمع بصورة سلمية في الحياة السياسية مع الاعتراف بأنه ستكون له إشكاليات وعواقب، فتحوا نافذة كبيرة للتيار اليساري لنقد التجربة بشكل مريض فخرجت مدرسة فرانكفورت و تشومسكي وغيرهم من داخل الحضارة الأوروبية في الجامعات الأوروبية ينقدونه نقداً مريراً ويقدمون بدائل إصلاحية لهذا النظام في ذاته. ومن الشق الأوروبي خرجت تجربة كبرى مثل الشيوعية تحاول عمل نظام بديل بالكامل عن النظام الأوروبي الموجود إذا فهم يعتبرونها تجارب بشرية صرفة وأنها قابلة للتطور كما أنها قابلة للإزالة فليست لها قداسة.

إذا فالمشكلة موجودة عندنا نحن، بالنسبة لنا ماذا يعني إذا أوروبا فشلت في الديمقراطية؟ ماذا سنفعل بعد ذلك؟ في كل الأحوال يظل هو السؤال مطروحا سواء كان التجربة الأوروبية موجودة أو غير موجودة، ماذا تعني قضية الحرية بالنسبة لنا داخل مجتمعاتنا وكيف سنضبط بوصلة المجتمع في اتجاهات الحرية والعدالة الإنسانية داخل المجتمعات؟ أما التجربة الأوروبية ففيها صمامات أمانها وفيها مناطق قابلة للتفجير، فالتجربة الشيوعية كلها انتهت أليس كذلك؟ ولكن أخذت أشكالا أخرى مخففة في الصين وفي الدول الإسكندنافية وما إلى ذلك.

إذاً بشكل من الأشكال التجربة الأوروبية تجربة واسعة وغنية وتعترف بأنها ليست مثالية وتسمح بالنقد الداخلي فيها ويعاد تشكيلها بشكل مستمر، فليس عليها قلق، والقلق سيظل لنا سواء نجحوا أو فشلوا ماذا نحن فاعلون بأحوالنا؟

إذا بقينا عند التجربة الغربية بشكل عام، السنوات الأخيرة كانت مليئة بأحداث عززت الفصل الموضوعي بين النظرية والتطبيق، بين الشعار والممارسة، وأعتقد اعتقاداً جازماً أن لعبة المصالح هي المتحكم الأول في المواقف والقياسات، فما رأيك دكتور جاسم؟ وما الذي يوجد وراء كل هذه التقلبات وهذه السياسات التي يمكن أن تُستغرب نوعاً، وكيف يمكن فهم دوافعها وغاياتها لأجل استشراف المآلات قبل وقوع الأحداث؟

الأوروبيون ليسو سراً غامضاً، الأوروبيون مدارس فكرية، مثلاً هم يتكلمون عن الديمقراطية في بلادهم والحريات والعدالة وعندما يأتون للخارج تتصرف الدولة بشكل مختلف مع الأمم الأخرى والمجتمعات الأخرى وعندنا دائماً هذه المشكلة الوثيقة أنهم عندهم يكيلون بمكيالين ومقياسين ومعيارين إلى آخره.

والحقيقة أي شخص بسيط درس نظريات العلاقات الدولية يعرف أنه توجد أربع أو خمس مدارس كبرى داخل أوروبا تحكم الفكر الأوروبي التأسيسي، وكل منها وجد فرصته في لحظات تاريخية معينة حتى يعبر عن نفسه في السياسة الدولية، فمثلاً ما يسمى بالولسونية أو المثالية وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في سياسة أي دولة خارج هذا العالم تجربة معروفة تاريخياً ومرت بها الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، بعدها ستأتي عدة موجات كبرى مثل المدرسة الليبرالية كما مثلها أوباما أو المدرسة الشعبوية كما مثلها ترامب وما إلى ذلك، فهذه كلها ليست قضايا غير مدروسة، فأي إنسان يدرس في العلاقات الدولية يعرف أن هذه مدارس مشروحة وناطقة لها تمثيلها وهي داخل الإطار السياسي الأوروبي تتصارع، ولذلك يوجد صراع بين الكونغرس الأمريكي وبين إدارة بوش.

والكل يعرف أن المنطلقات والأفكار التي يحملها هذا التيار الموجود غير التيارات الأخرى الموجودة ويعرضون أنفسهم باستمرار عبر انتخابات للجمهور العام الموجود، يعني مثلاً لو فازت هيلاري كلينتون على ترامب كنا سنقول قولاً آخر وستوجد وضعية حوارية جدلية أخرى ستكون بيننا وبين هذه المجتمعات.

المشكلة أن هذا بالنسبة لهم واضح ولا يتسائلون فيه لأنه مشروح، فأنا إذا أتيت رئيسًا للدولة وأحمل أفكارا ليبرالية فسيكون معروفا للجميع ما الذي سأفعله، فلا يكون الأمر خفياً على من هم في المحيط، لو كنت قادما من المثالية وأحمل قواعد دينية مثل كارتر فسيكون معروفا ما الذي سأفعله، هذا هو الأمر الذي يبدو مستغرباً عندنا أننا لا ننظر بنظاراتهم هم فمن ينظر داخل هذه المجتمعات لا يستغرب.

فمثلاً عندما يطرح هابرماس نظريته عن التداولية الاجتماعية وتطوير الديمقراطية ذاتها لنظام يسمح بأن توصل المجموعات لأكبر قطاعات وأصغر قطاعات من المجتمع ويدور بينها نقاش حيث يفهون ما الذي سيصوتون عليه بحيث لا تأخذهم موجات الإعلام والدعاية التي تحدث أثناء الانتخابات، هذه تتم من داخل الناس لأنهم يعرفون ما الذي يعانيه النظام الذي يتواجدون فيه، هو ليس نظاماً مُنزلاً من السماء وينقسم قسمة عقلية في داخله بطريقة طبيعية وعيوب كل اتجاه وإيجابياته معروفة للناس الموجودين فيه وعمليات الإصلاح جارية في الإطار الموجود.

نحن مجتمعاتنا تعتقد أن لديها نظام كامل مقدس لكن أين هو؟ فهي للآن لم تضع يدها عليه بحيث تنتج ما ينتجه في الواقع الموجود، فنحن نحتاج أن نضع أقدامنا على الأرض ونطور تجربة داخل مجتمعاتنا تسمح لنا بالتطور، لن ننتج تجربة الإلهية بل سننتج تجربة بشرية قابلة للتطوير بعد حين وحين وتراجع نفسها وينتقدها العالم ويتكلم عنها ويقول ما يقول، إذاً نحن في حيز بشري وإذا تعاملنا على هذا الأساس تهون عندنا القضايا فإنه لا يوجد كمال لا في الغرب ولا في الشرق.

كل ما سبق من تشخيص الواقع وحديث عن النظريات والجدالات والشروط لا يدفع لليأس بقدر ما يزيد اليقين بأن هذا العالم صنع في غيابنا والنأي بالنفس عن الواقع لن يُغير شيئاً، الآن لو تأملنا في طبيعة التدافع السياسي -والآن سننتقل إلى الحديث نوعاً ما حول هوامش الحركة وسبل التدافع الممارس في ظل هذا الواقع بالممارسة السياسية- لو تأملنا طبيعة التدافع السياسي في أكثر البلاد الإسلامية لكانت الملاحظة الأولى أن طرفي التدافع يختلفان في اعتبار هذا التدافع إما تنافسياً أو صفرياً، في هذه الحالة أولاً من يحدد طبيعة هذا التدافع؟ وثانياً هل يمكن أن يكون ما يُضمَر غير ما يُعلن بالنسبة للتدافع؟

من ناحية العملية السياسية هي في الواقع ليست عملية -إن صح التعبير- حرب متنوعة أحياناً تأخذ جانبا سياسيا وأحياناً تأخذ جانبا اقتصاديا وأحياناً عسكريا، لكن هي حرب مصالح في جوهرها حول الأمن القومي للمناطق المختلفة واعتباراته، وبالتالي ما ينطبق على الأخلاق الإنسانية التقليدية العادية التي هي أخلاق الفرد العادي في السياسة لها أوضاع مختلفة، فلما يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- الحرب خدعة؟ لأن طبيعة الصراع بين الناس هي صراع وجودي بين طرفين كل منهما يريد مصالح كبرى تتحقق له من خلال الآخرين.

الآن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هل له أجندة خفية وأجندة ظاهرة؟ صحيح فالسياسة فيها أجندة خفية فأنت لا تعرض كل شيء تريده على الطاولة بالأساس تظهر أوراقا وتخفي أوراقا، والتحالفات ليست ثابتة تُقيم تحالفات وتهدمها وتأخذ تحالفات أخرى وتتحرك يمنة ويسرةً في داخل المنظومة الموجودة وبالنسبة للاعبين السياسيين هذا أمر عادي وجزء من العملية السياسية الموجودة.

العملية السياسية بطبيعتها تسبب لنا إرباكا في المنطقة العربية والسبب في ذلك أن المنطقة العربية بنيتها الأساسية مبنية على أن الحياة تظل أبيضا أو أسودا وأخلاقيا ولا أخلاقيا، في الحقيقة السياسة عندما يكون الأمر لا أخلاقيا صرف واضح وعندما يكون أخلاقيا صرف واضح، لكن السياسة لا تعمل على هذه المناطق!

تعمل السياسة على المنطقة التي في الوسط وعندها تصبح القرارات صعبة جداً والاختيارات صعبة جداً واللعبة تصبح خشنة جداً داخل هذا المربع الأخير، هذه السياسات البينية هي لعبة السياسة الحقيقية وبالتالي فالأمر لا يتعلق بأن الإنسان الذي يدخلها أخلاقي أو لا أخلاقي، بل هي متعلقة بأن هذه المنطقة نفسها هي منطقة ضبابية جداً جداً وحساسة جداً جداً، لأن كل إنسان الشك فيها عالي جداً والثقة في الأطراف الأخرى تكاد تكون معدومة، اتخاذ قرارات من دون وجود معلومات كافية في أغلب الأوقات جزء صغير من المعلومات، وأنت لا تستطيع أن تضمن أن المعلومات التي وصلتك معلومات حقيقية أم لا.

وبالتالي فهذه اللعبة الخشنة الموجودة يدخلها دهات العالم الذين يحملون عقولاً تستحمل هذه المنطقة الضبابية والصراعات الموجودة فيها ويُخطئ اللاعب ويصيب، وبقدر ما يحقق مكاسب يقولون عنه أنه عظيم، وفي نهاية المطاف أنت تحس بالمكاسب التي حققها شخص من الأشخاص، مثلاً يمكن أن تُسيء لأتاتورك لساعات طويلة، وعندما نرى تركيا المعاصرة نجد أنه لولا القرارت التي اتخذها أتاتورك في فترة من الفترات بصيانة تركيا والمحافظة عليها لما وجد الإسلاميون الذين قدموا فيما بعد أرضاً يعملون عليها، فأحياناً تُتَخذ قرارات لا يظهر أثرها إلا بعد مدى زمني طويل لذلك في كل احتفال تجد صور أتاتورك تملأ تركيا بالكامل للتعبير عن هذه الظاهرة الموجودة.

إذاً أحياناً أشخاص معينون يلعبون أدوارا معينة في لحظات تاريخية معينة قد تراهم من زواية وترى من زاوية أخرى الإنجازات التي حققوها كبيرة جداً بالرغم من أنها تبدو بالمقياس العادي الموجود عندك غير منضبطة بالمعايير التي تضعها. فالعملية السياسية سواء أن دخلها أنبياء أو رسل أو دخلها أناس صالحون هي بطبيعتها تعمل في منطقة الوسط أو المنطقة الضبابية ويُخطئ ويُصيب الناس فيها.

دكتور جاسم، إذا كنا نعتبر أن القوة هي أداة السياسة الحقيقية -وقد ذكرت هذا في بداية حديثك- فهل العاجز عن فرض إرادته على الآخر هو عملياً خارج هذا التدافع نهائياً كان أم صفرياً؟ وما هي شروط تحصيل هذه القوة ولو في بدايات تجلياتها؟

القوة بتعريفها هي ثلاثة أشياء، وأنا شرحتها في أكثر من محاضرة، فمثلاً حتى مع ابنك في البيت لو طلبت منه شيئاً ولم يستجب لك تحدثه عن بر الوالدين والجنة والنار وأيضاً لم يستجب، فتقول له سأحرمك من المصروف، فأنت بذلك انتقلت للمستوى الثاني وهو الحزمة الاقتصادية الموجودة عندك، إذا أيضاً لم يستجيب تهدده بالعقاب والضرب وهكذا.

إذاً فالقوة هي إما قوة ناعمة و إما قوة اقتصادية وإما قوة عسكرية، فمن لم تتوفر عنده هذه القوى مجتمعة أو إحداها على الأقل فهو خارج اللعبة السياسية سواء قال كلاماً حسناً أم لم يقله.

من التحديات التي تواجهها المشاريع السياسية الممارسة القاصرة والنظرة الضيقة لمساحات التدافع إضافة إلى الإعلام والمال، ما هي المجالات أو الأدوات التي ينبغي الاهتمام بها أكثر لتجويد الممارسة وقد فشلت بعض التجارب هنا وهناك بسبب هذه الأدوات إلى جانب النقاط التي ذكرتها، فهل هناك أدوات أو مجالات إذا تم الاهتمام بها قد يكون القادم أفضل مما مضى؟

أول قضية رئيسية هي أننا في عالم مفتوح على بعضه البعض، فمن لم يمتلك خطاباً قادراً على اختراق العالم ومفهوماً بالنسبة له ويشكل التقاء مع مصالح أطراف العالم فلا وجود له في هذا العالم، يعني أول قضية يجب أن نراجعها هي الخطاب ومن نريد أن نستقطب به من العالم، وما هي الأطراف التي ستمد يدك لها وتتعاون معها، هذا يعني أنه على الخطاب سينبني الإعلام وستنبني عليه علاقات إقليمية وعلاقات دولية، فهذا لو لم يتوفر فقد خسرت منذ البداية. المسألة الثانية أن هذه العملية التي نحن بصدد الحديث عنها -أن توجد علاقات دولية وعلاقات إقليمية- إذا لم يوجد تمويل مكافئ لمثل هذه العمليات لن تستطيع التحرك في هذا العالم الذي أنت موجود فيه، إذا عنصر المال عنصر أساسي.

قامت الدولة اليهودية - الكيان الصهيوني- لأن هرتزل وجد أنه تتوفر لديه العلاقات الدولية وعنده المال، فقط كل ما يحتاج إليه هو أرض يسحب فيها الطاقة البشرية الموجودة في العالم ويكون الأمر قد انقضى.

هذه القضايا الرئيسية البسيطة التي تتم في عالم السياسة أحياناً نقوم بإهمالها، مثلاً لنأخذ تجارب الإسلاميين في المنطقة في علاقاتهم مع العالم الذي يحيط بهم، ستجدها ضامرة جداً، فلا هي قادرة على إقامة علاقات إقليمية ولا علاقات دولية وليس لديها خطاب قادر على أن يخترق هؤلاء الناس، فمن أين لها أن تنجح؟

أنا دائماً أقول أن الطاولة السياسية لديها أربعة أرجل، الرجل الذاتية التي تمثل الحزب أو الجهة والوطن الذي بدوره يحتوي على الجيش والتجار والمواطنين وجميعهم لديهم مصالح فهل هم في صفك أم ضدك؟ ثالثاً الإقليم الذي يحيط بك فهل لك علاقات نوعية فيه أم لا؟ ورابعاً العالم الذي تعيش فيه، هل هناك من يساندك فيه ويعطيك إمدادات ومستعد أن يعينك أم ليس هنالك أحد؟ إذاً إذا لم تتوفر الشروط الأساسية أو أرجل الطاولة غير موجودة أو ناقصة فالطاولة لن تستطيع الوقوف على رجل واحدة، هذه الأشياء ليست صعبة في الفهم ولكن المشكلة في التطبيق.

في نفس السياق دكتور جاسم، هل للمجتمع المدني دور بارز في هذا التدافع بين الفاعلين السياسيين في البلد الواحد؟

مشكلة المجتمع المدني أنه ظل من ثقافة الدولة العامة، يعني مساحة المجتمع المدني تتوسع إذا كانت توجد ثقافة في السلطة الحاكمة في الدولة أي أن المجتمع المدني شرط أساسي للتقدم في هذا العصر، فإذا كانت الدولة الموجودة لا تؤمن بالمجتمع المدني وتضيق عليه في تنشئة مؤسساته وبنيته أو كان لديها صراع معه، فعادة ما تصبح المساحة ضيقة على المجتمع المدني حتى يكاد ينعدم. يعني الجامعات المستقلة وأجهزة الإعلام المستقلة وما إلى ذلك، هذه التي توسع إطار المجتمع المدني بشكل كبير جداً، في بيئات محددة هذا غير موجود أصلاً إطلاقاً.

لأنّ المقصود بالمجتمع المدني أنه هو النشاط المؤسسي المنظم الهادف داخل الدولة خارج القطاع الحكومي الرسمي والقطاع الاقتصادي، فهذه النشاطات أحياناً يُضيق عليه الفضاء حتى ينعدم تماماً وأحياناً ينفتح له الفضاء ولكنه لا يمتلك ثقافة فينشئ أزمات أكثر مما ينشئ إيجابيات إذا تكونت جمعيات عنصرية أو جمعيات تحمل أفكارا عدوانية تجاه الدولة قد ينشئ المجتمع المدني عكس ما هو المراد له أن يصبح قوة داعمة للدولة الموجودة.

إذاً المجتمع المدني ضرورة في عصرنا هذا لكن يحتاج إلى ثقافة في مؤسسة الحكم تؤمن بأهمية وضرورة المجتمع المدني.

دكتور جاسم في كتابكم "أزمة التنظيمات الإسلامية" كانت الإشارة إلى ضرورة الانخراط في النظام الديمقراطي كأحزاب سياسية بالمعنى الحقيقي، فهل هذا الأمر هو ضرورة غائية أم ضرورة نهائية أم أنه ضرورة وقتية قد نقول أنها نابعة من غياب النموذج الذاتي ورجاء تكوين نخب والعمل من داخل الدولة؟

هذا السؤال يعيدنا لقضايا أساسية، القضية الأولى وهي أين وصلت التجربة البشرية في العملية السياسية؟ فالعملية السياسية في تنظيم الحياة السياسية الموجودة وصلت إلى قضية النظم الحزبية، فهل هذه نهاية المسار بالنسبة لتقدم الفكر السياسي وتصورات الدولة؟

بالأساس لا يوجد حد يتم تجاوزه فيُقال هذه هي نهاية التاريخ. عندما يأتي شخص ويقول أنا لا أعترف بهذا الشيء وليس لدي دليل له فماذا يقول بالضبط؟ هو يعني أنه يُوجد احتمال أن يجد بديلاً وعندما يأتي البديل أهلاً وسهلاً به فهذا هو المتاح حالياً.

إذا الكلام الذي نقصده هنا أنه لا تُوجد حدود للتطور السياسي وليس هناك نظام واحد يصلح لكل العالم ولكل مجتمع، لكن التجربة البشرية في إدارة الاختلاف بين الناس وصلت لهذه الحدود الآن في هذا العصر، فنحن إما أن نبدع شيئاً مختلفا تماماً لحل مشاكلنا أو نأخذ ما أنتجه البشر ونفعل به ما يفعله البشر ونطور تجربتنا الذاتية.

النظام الديمقراطي الذي نتحدث عنه أيضاً والأحزاب هذه ليست أشياء تتم في الفراغ، فإذا لم تكن توجد ثقافة يستند لها المجتمع في إدارة العملية السياسية قد تصبح خراباً كبيراً والناس تحن للدكتاتورية على حساب الديموقراطية، لأنه يوجد شيء مركب ومعقد اسمه النظم، تحت النظم توجد أفكار وتصورات اجتماعية كبرى موجودة، فمثلاً نرى ترمب يطمح في أن يستمر بالحكم ولكن داخل البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها لا يمكن أن يحدث هذا الأمر لأن هذه المجتمعات مشبعة بقضية الحريات.

هكذا بينما مجتمعات عهد قريب جداً بالدكتاتوريات وهي تألف الأمان الذي تقيمه الدكتاتوريات، فأول ما يتعرضون لأزمات في المجال السياسي سيقولون يا ليت يعود لنا فرعون فهو أفضل من موسى.

إذا الديمقراطيات لا تقوم في الفراغ فهي تحتاج إلى ثقافة مكافئة داخل المجتمع تسمح لها بالبروز والاستمرار رغم التعثر الموجود فيها إلى أن تنتج شيئاً داخل المجتمعات الموجودة. ضمانات الديمقراطية مثلما نحتاج لأحزاب فنحن نحتاج ضمانات الحريات العامة داخل المجتمع، الجمعات المؤسسات الكتابة فضاءات لنقد التجربة القائمة، نحن نحتاج لمجتمع مركب أكثر مما نتصور لإنشاء شيء ناجح داخل مجتمعاتنا.

تجارب الانتقال الديمقراطي الأخيرة في البلاد العربية والإسلامية أبرزت نماذج اختلفت بداياتها عن حاضرها، وأشكل على البعض تقرير هذا الاختلاف هل هو في الوسائل أم في الغايات؟ وما هي المحددات التي تحفظ للكائن السياسي أصالته لكن تمنحه صفة المعاصرة؟ فكيف يمكن للجمهور العام التمييز بين العقلية الإستراتيجية الغائية وبين العقلية الاحتفالية التي من الممكن أن تطرب للانتصار اللحظي؟

تنشأ المجتمعات على منظومات أفكار، إذا نظرت مثلاً لتجربة سنغافورة ستجد أن قياداتها هم أناس خريجون من أوكسفورد و من كامبردج وهكذا، فمستوى التفكير عالٍ جداً والتصور الخيال السياسي الموجود خلفه، بالتالي عندما يقيمون تجربة يزنونها وزناً من الداخل بطريقة تسمح لها بالاستمرار والعطاء والبناء.

هناك مجتمعات بدأت أصلا على شكل دول بعد الاستقلال لأناس لا يمتلكون رؤية تاريخية ولا رؤية إستراتيجية ولا لإنشاء مجتمعات، قد تكون نواياهم طيبة لكن ترجمة هذه النوايا في شكل دول تختلف تماماً بين مثلاً إسرائيل التي قدم لها علماء أصلاً وبين دول يأتيها أناس كانوا عسكريين وأصبحوا قادة للدول في لحظة تاريخية معينة، وحتى لو كانوا مخلصين لكن تصور الدولة نفسه تصور مركب معقد يحتاج إلى أكثر من مجهود. فقائد دولة متقدمة في هذا العصر يحتاج إلى إيمان بالعلم إيمان بالحرية وإيمان بالعدالة الاجتماعية ولو بطريقة من الطرق الموجودة.

مثلاً الصين اليوم تعداد الحزب الشيوعي فيها 56 مليون، داخل الحزب الشيوعي تتم عمليات محاسبة وعملية ديمقراطية اختيار الحاكم الموجود بشكل غير مسبوق ولم يتم داخل الحزب الشيوعي انقلابات ولن تتم، أتى شباب واستلموا السلطة داخل الحزب بشكل دوري مع أن الدولة أجمع تدار بقبضة حديدية، إذاً هم أنشأوا نظام داخل النظام يسمح لهذه الحريات والمحاسبة والشفافية داخل البنية الأساسية للنظام واحتفظوا بأزرع صلبة ليمسكوا المليار ومائتين مليون نسمة الموجودين في الصين.

بإستمرار أنت تحتاج شخصًا لديه مخيال سياسي أعلى من المجتمع الذي يعيش فيه بحيث يقود مجتمعه إلى بر الأمان في عملية معقدة مثل عمليات هندسة الدول في هذا العصر، للأسف الشديد لم نُرزق هذه العقلية في البيئة العربية الإسلامية!

عندما تنظر للخلفية التي قدم منها الناس الذين إستلموا السلطات في كثير من المنطقة تاريخيًا سنجد أشخا بسطاء قد يصلحون ليديروا فرقة عسكرية أو كتيبة عسكرية أو حيًا من الأحياء، لكن دولة في هذا العصر تنافس وتقيم المصانع والقوات العسكرية والأجهزة العلمية المعرفية وتدير علاقة معقدة مع الإقليم وعلاقة معقدة مع السياسة الدولية وتبحر بالقيم والمفاهيم والتصورات الموجودة عندها إلى هذا العصر فهذه العقلية لم نرزق بها بعد في المنطقة العربية الإسلامية ولذلك نحن بقينا في مربعنا الموجودين فيه.

يمكنك أن تسأل عن الحديث الدائر عن التطيبيع، فإنه عندما يلتقي نظامين أحدهما قادم من هذا العصر كل أدواته معقدة والعلم والمعرفة والآخر بسيط بدائي إجتماعي على هامش التاريخ موجود ويلتقون مع بعضهما لابد أن تكون الغلبة للقادم بالعلم والمعرفة في مقابل الأشخاص الذين لا يمتلكون.

وضعيتنا التاريخية الموجودين فيها تقود مثلًا إلى هذه النتائج التي نراها ولو إستطعنا بجيل جديد من الشباب أن نبعث حياة جديدة في الأمة بنظام معرفي جديد وتصورات جديدة وتصورات جديدة، لأننا الآن لا ننتج جديدًا نحن في كثير من الأحيان نعيد إنتاج نفس النسخ القديمة فقط ببدلات. نحن قادرون على أن نصنع هذا التحول لكن هل نريد فعلًا أن ننتقل؟

أنا أعتقد أن هذه المشكلة ما زالت عالقة لدينا فكثير منا لا يريد الإنتقال، نحن سممنا فضاء الإنتقال للأمام، فإذا قلت حرية أول شئ يخطر المثلية الجنسية، إذا قلت العلم أول شئ يخطر المادية الغربية، و هكذا أي من عوامل المضي قدمًا ستجد من يُخرج فيه مسمارًا ويغرقه في بحر الظلمات، فكأننا نخاف من التقدم للأمام فنحن نكره الوضع العالقين فيه لكن لا نريد التقدم للأمام، فمعضلاتنا داخل أنفسنا أكثر من قدراتنا وطاقاتنا الموجودة.

ذكرتم التطبيع وحتى لا أستأثر بإجاباتكم القيمة في الكواليس أجدني سائلا لكم حول هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الفاعلين السياسيين، كيف يمكن نفسر إعطاء العدو هذا المكسب وما تأثير هذا التنازل على المعادلة السياسية وميزان القوة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل؟

أنا كنت قد ذكرت أن المنطقة تشهد سباق تقديم أوراق الدولي الجديد، فتقدمت إيران في فترات طويلة للأمام في مساحات المنطقة العربية وتقدمت تركيا، إسرائيل موجودة من زمان بأذرعها المختلفة في المنطقة العربية، تقدمت بعض دول الخليج لمساحة الخروج من أراضيها والعمل في مناطق دول ثانية أخرى، إذا كان هنالك سباق محموم لتقيد الأوراق للنظام الدولي عبر إثبات الأهلية في العمل في الخارج والتقدم لمساحات ثانية سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر الأبيض المتوسط.

إذا بحثت وسألت نفسك ما هي أكثر الدول تأهيلًا علميًا ومعرفيًا وعلاقات دولية وإسناد خارجي وأكثر تأهيلا لأن تمثل مصالح القادمين الجدد سواء كانوا الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، لن تجد صعوبة لتعرف من المؤهلين لهذه العملية في المنطقة فسيكونون الصهاينة، وبالتالي لم يكن الأمر مفاجئًا لأن الكل كان يمد معهم خيوطًا تحت الطاولة منذ زمن بعيد، أما حضورهم الإقتصادي والتجاري فشركاتهم منتشرة في السوق تحت أسماء مختلفة وبضائعهم كانت تصل منذ زمن في كل مكان.

في هذه المرحلة الإعلان عن هذه القضايا أصبح واضحًا وكبيرًا ومطلوب حضور ثقافي، فقبل فترة طرحت تغريدات عن ما يطرح الآن عن البيت الإبراهيمي والقضايا المتعلقة به وهذا ليس مزحًا فهو عبارة المشروع الثقافي القادم لخلخلة المنطقة مرة أخرى وستترتب عليه تغييرات جغرافية ومطالب سياسية وأشياء كثيرة جدًا.

سنغرق في نقاشات حول هذا الحديث بعد حين من الزمن ولن نتعلم من التجربة السابقة، وهي أنه يجب أن ندرس الموضوع قبل أن يبدأ ويكون لنا موقف سابق فيه قبل أن يبدأ وعندما يحدث لا نغرق فيه بإعتبارنا مفعول بنا وإنما بإعتبار أنه لدينا مخطط وتصور لهذا النقاش العميق الذي سيأتي خلال مقبلات الأيام، الذي سيحدث غالبًا هو أن يخرج خطباء يعتقدون أن الموضوع موضوع هجوم على الإسلام والدين وتغيير عقائد المسلمين الموضوع أعمق من ذلك وأطول وسيؤثر على عقائد المسلمين ويخلخل البيئة الدينية الإسلامية بشكل من الأشكال لكن ليس هذا هو المجال الوحيد الموجودين فيه، هو صراع عميق علمي معرفي له آثاره وتوابعه، فهل مرة واحدة سنفعل العكس وندرس قبل أن ندخل المعارك أم سنخوض المعركة مثل سابقاتها؟ ستبدي الأيام كم نضجنا وكم بقينا خارج هذا الدور.

إذًا دكتور نحن بحاجة إلى توسيع زاوية النظر حتى لا نقع في أخطاء الماضي ولا نركز على زاوية واحدة ضيقة؟

نعم ولدينا المؤهلات العلمية والمعرفية والكوادر حتى لا نطلق العنان لعواطفنا في مقابل العقول، نحن نحتاج العواطف لكن نحتاج عقولا كبيرة جدًا تدير صراعا معقدا في هذا العصر.

في إطار المشهد العالمي العام، تحدث مالك بن نبي عن عدم نزوع وخضوع العالم الإسلامي لجاذبية القاهرة أو دمشق فحسب، بل نحو محور جاكرتا أيضا، وتوقع حدوث آثار سياسية تتحكم في حركته ومستقبله واعتبرها بادية لتشكل ما يمكن أن نسميه الإدارة الجماعية للعالم الإسلامي، هل يعزز هذا من الممارسة الراشدة من المشروع السياسيي للأمة؟ وهل نتلمس بوادر لهذا المشروع وآثاره مستقبلًا؟

الآن في رأي المهمة الكبرى على الشباب من أمثالكم، لأن لدينا معركة شرسة في إنتاج وعي مكافئ للحظة التاريخية التي نحن بصددها الآن، ونقارب مشاكلنا في المستقبل بطريقة مختلفة فالجيل الذي خرج عقليًا من المعركة وما زال يريد أن يمارسها بالطريقة السابقة ليس بسيطًا وعدده كبير وقادر على أن يعيد نفس المشاكل في المستقبل ما لم ينشأ تيار شبابي جديد يوعي الجيل جديد وتصورات جديدة ومعرفة جديدة ويطبع المرحلة بطابع جديد.

لدينا معركة بيننا وبين أنفسنا، هل ننتج جديدًا لمواجهة المستقبل أم نكرر ذاتنا مثلما نكرر قضايا الهلال وقضية زكاة الفطر والقضايا الموجودة لدينا؟ هذا مرهون بوعي الشباب الجديد المتكون في المنطقة العربية وقدرته على أن يرى المشكلة الحقيقية السابقة الموجودة، وأنا قلت أن لدينا رهان إذا لم ننجح في تغيير الجهاز المعرفي لن ننجح في قضية بناء التيار ولن ننجح في ثقافة مكافئة للعصر ففرصتنا في التقدم تكون ضئيلة إلى أن يأتي جيل يحمل هذه المهمة الكبيرة.

يسأل أحدهم: الليبرالية ومدنية الدولة والعلمانية مفاهيم ملتبسة على الناس لدرجة أنها أصبحت من وسائل التجريح السياسي، فكيف ترى هذه المفاهيم؟

طالما أننا دخلنا في الموضوع فنحن نحتاج أن نضع شيئًا واحدًا أمامنا، هذه القضايا كلها طرحت في سياقات إجتماعية محددة، في الغرب طرحت قضية متعلقة بدرجة حرية المجتمع مقابل حرية الملكية في النبلاء في فرنسا وفي أوروبا، طرحت الليبرالية في إطار تحرر الطبقة الوسطى من سيطرة النبلاء إلى آخره.

إذًا السؤال إذا أعدناه وحذفنا كلمة الليبرالية، هل عندنا ظاهرة فيها أطراف مستأثرة بالسلطة وتصادر حرية بقية المجتمع من الطبقة الوسطى؟ فلو كانت لدينا هذه المشكلة نحتاج أن نجيب عليها ونضع لها عنوانا آخرا حتى لا نغرق في الجدل الذي ليس له معنى.

بالنسبة للعلمانية طُرحت في أوروبا نتيجة الحروب الدينية التي دارت على أساس الثورة الدينية التي قامت في أوروبا وسيطرة الكنيسة على الحياة في أوروبا، فنشأ السؤال كيف نتعايش إذا كانت مذاهبنا مختلفة؟ فنشأت فكرة أن الدولة وسيط بين مختلفين وليست تمثيل لطرف منهم، فالدولة ستكون في المنتصف وسيط والناس المتدينين كل على أطرافها وكل يحمل قضيته ويمارسها في كنيسته في مكانه لكن الدولة منطقة وسيط نلجأ إليه.

فإذا كنا يدًا واحدة نفسًا واحدًا وليس لدينا إختلافات ولا إنقسامات دينية فذلك ممتاز، ولكن إذا كانت لدينا مشاكل من هذا النوع يكون السؤال ماذا سنفعل؟ خلاف أن نقول أن الدولة منطقة وسط بين مختلفين، فما نعطيه من عنوانين لهذا الأمر غير مهمًا المهم هو هل لديك هذه المشكلة؟

إذا لم تكن موجودة لا داعي لمصطلح علمانية ولا غير ذلك، لكن إذا كانت لدينا دولة متنوعة الأعراق والمذاهب وقابلة للإنقسام وقابلة للصراع إلى آخره وأنت لا تريد كلمة علمانية، لكنك نحتاج أن تحرر الدولة من سلطة أي طرف من الأطراف وتجعل الدولة وسيط فيمكنك أن تسميه ما شئت عندها، لكن الدولة لن تنفع إلا أن تكون وسيط بين مختلفين إلا إذا كان لديك قوة إمبراطورية والذي لا ينفذ المطلوب تضرب رأسه بالسيف مثلما كان يحدث في الإمبراطوريات القديمة، فإذا كان هذا الخيار ليس متاحًا فليس لك إلا أن تقرر أن الدولة تكون وسيط بين مختلفين، هذا إذا تعددت الأعراق والمذاهب والإتجاهات داخل المجتمع الواحد. ففي رأيي أنه يجب الخروج من إلتباسات المصطلحات إلى ما الذي كانت تعالجه هذه القضايا داخل البيئة، وماذا سنفعل فالليبرالية متعلقة بالحريات العامة في مقابل هيمنة أطراف معينة.

آخر سؤال ينص على أنه بعد التحولات الإجتماعية وزيادة مطالب التغيير، هل ترون أن فقه التغلب وتشريع الإستبداد ما يزال يعتبر من العوامل المؤثرة في العملية السياسية إلى الآن، وهل إنحصر تأثيره؟

أعتقد أنه من الواضح أن لدينا مشكلة أعمق من وقوع الدكتاتوريات الصرفة، وشاهد على ذلك أنه مثلًا عندما وصلت تيارات إسلامية كانت مقبورة للسلطة مثل السودان قدمت ممارسات بنفس المستوى الذي تقوم به الدكتاتوريات العادية، النظام الإيراني وصل على شعارات الحريات ومارس إستبدادا بنفس الطريقة الموجودة في العالم الذي نعيش فيه.

نحن نحتاج أن ندرس عمليًا الثقافة التي تسكن تحت المنظومات حتى المضطهدة، لأن احيانًا الذي يبدو مضطهدًا الآن قد يُعيد إنتاج نفس المشكلة لو وصل للسلطة لأنه يحوي داخل منظومته للأفكار نفس النموذج المعرفي الموجود عند المستبد فنستبدل كرسيًا بكرسي.

داخل هذه نحتاج دراسات عميقة جدًا للأفكار المؤسسة، يعني إذا وُجد شخص في المعارضة ولا يُطيق إختلافًا معه هذا إذا وصل للسلطة وبيده سلاح كيف سيقبل الآخرين، مثلًا هنا في تركيا حدث خلاف بين أناس كلهم متدينين كم التخوين وكم الإفتراء وكم الكذب بينهم كان عاليًا جدًا، فهؤلاء لو كان بيدهم سلطة ماذا كانوا سيفعلون مع بعضهم البعض، إذًا داخل المنظومات الفكرية حتى عند المضطهدين محتاجين أن ندرس النويات الخفية للإستبداد التي إذا لم تُحل مهما وصل أشخاص للسلطة في أي فرصة تاريخية سينتجون نفس المشكلات، فنحن نحتاج معالجات قليلة نتيجة التجارب التي مررنا بها.