إنَّ المجتمع، كالآلة الميكانيكية، تخضع لأدوات ضبط وتحكُّم تهدِف إلى توجيهها نحو استراتيجيات مُحددة؛ تكون فيها أدوات الضبط والتحكُّم هذه هدفها: إحكام السيطرة على المحاور والتروس والحركات المختلفة التي تتم داخل هذه الآلة -أي المجتمع-.

ونحن حين نستخدم كلمة " آلة " نقصد المعنى الحقيقي لها، فكل آلة: هي عبارة عن نظام قد تمَّ تصميمه وضبطه وتكييفه لأداء وظيفة أو وظائف مُحدَّدة.

كان الصراع ومازال بين طرفين -بغض النظر عن طبيعة المجتمع-، طرف يملُك آليات التحكُّم، وطرف آخر يسعى إلى التحرُّر منها! والطرف الذي يقوم بالتحكُّم والسيطرة، هو المالك للمعلومة، الناشر لها، فمن امتلكَ المعلومة يحكُم ويُسيطر على الآخرين ويفرض رؤيته عليهم!

«الحداثة السائلة».. هيمنة الفضاء الخاص على الفضاء العام

تم استعمار الفضاء العام من قِبل الفضاء الخاص؛ ويكون ذلك عن طريق عرض الحياة الخاصة للمشاهير والشخصيات العامة على أنها هي قضايا المجتمع، أين يتم إختزال المصلحة العامة للمجتمع في معرفة الحياة الخاصة لتلك الشخصيات.وبالتالي تكاد تصبح القضايا العامة التى تخص المجتمع ككُل عبارة عن قضايا ومسائل ثانوية فرعية!

فكثيرًا ما نجد في البرامج التليفزيونية وتوك شو ونشرات الأخبار والصُحف، أحاديث ومقالات عن الحالة الصحيّة لفنانٍ أو شخصية ما وعرض لأسفاره ورحلاته وغيرها من أمور خاصة قد تصل إلى تفاهات مثل طبيعة طعامه وشرابه وعدد ساعات نومه، وهي أمور معرفتها بالنسبة للمجتمع تساوي عدمها؛ غاية عرضها ملئ وإختزال الفضاء العام بالفضاء الخاص، وتحويل وِجهة المجتمع إلى أمورٍ لا تفيده ولا تلمس حياته، وتحييده عن التطلُّع إلى عرض الأمور الهامة والمصيرية التي تمسّ حاضره ومستقبله!

النسبية الأخلاقية وصعوبة التفريق بين الصواب والخطأ..«ضياع الحقيقة»

قام إدوارد فيث بدراسة وتحليل البرامج التليفزيونية الأمريكية التي تُظْهِر النسبية الأخلاقية وصعوبة التفريق بين الصواب والخطأ؛ وقد قام بتحليل برنامج تليفزيوني يحمل اسم "المعضلة الأخلاقية" تبثّه شبكة CBS، وفي إحدى الحلقات، ظهرت أسرة مُتحابّة، ولكن لديها طفل يُعاني تشوّهًا في الجهاز الهضمي، الأمر الذي يستتبع أن يعيش ذلك الطفل طيلة حياته مُتغذيًا بواسطة أنبوب؛ ولهذا فقد قرروا أن يُخلِّصوه من مُعاناته بما يُسمّى "الموت الرحيم" وقاموا بعرض هذا الموضوع على الجمهور -من خلال ذلك البرنامج التليفزيوني- وقد انقسم الجمهور على إثر ذلك إلى قسمين: الأول من اليمين الديني الذي اعترض على ذلك القرار وذهب إلى المحكمة لوقف تنفيذه؛ والثاني الذي يرى في الموت الرحيم والاجهاض؛ بل حتّى الانتحار حلولًا لمُشكلات بعض الناس الذين تطول مُعاناتهم!

ونرى ذلك بجلاء في البرامج التليفزيونية العربية من استضافة حالات جذّابة وغريبة مثل: (المتحولون جنسيًا) و (المثليون) و(الملاحدة) و(مُنكري السُّنة النبوية) و(الطاعنين في الأئمة والعلماء)، وغيرهم؛ وتقديم من يُدافع عنهم، ويؤيد مذاهبهم وتوجهاتهم، وبذلك يكونوا قد أسسوا لمعاني "ما بعد حداثية" مُدمُِرة، فيها يتساوى الصواب والخطأ في أعيُن الجمهور مما يستتبع ذلك ضياع الحقيقة!

«الإعلانات».. قوّة التلاعُب بهويّة الأشياء

يضرب بيير بوردو مثالًا على ذلك بأنه في الماضي -الحداثي- كانت هُناك نظرة واحدة للهويات، مثل: الصورة النمطية عن الذكورة والأنوثة؛ ولكن عندما استحوذت النزعة الاستهلاكية، وحُرية الاستهلاك على الجماهير، بدأ الرجُل يستهلك سِلعًا كانت تُعدُّ (نسوية) كبعض أنواع السراويل -البنطلون- والقمصان، وكذا كريمات الشعر والبشرة؛ في الوقت الذي بدأت فيه المرأة باستهلاك سلع كانت تُعدُّ (رجولية أو ذكورية) كبعض الأزياء والأحذية والحقائب؛ وهذا ناتج عن تأثير الصور والإعلانات التي تبُثها المحطات التليفزيونية، التي تُمثل الآن ذُروة ثقافة ما بعد الحداثة.

الإنترنت.. «ضياع الحقوق بتعدُّد الحقائق»

إن لوسائل الاتصال الإلكترونية القدرة على نقل صور ومعلومات وأخبار بسرعة فائقة، الأمر الذي لا يجعل للشيء الواحد حقيقة واحدة؛ بل تتغيّر الهويات باستمرار وتصبح الحقيقة مُتعدِّدة.

ومثالًا على ذلك: القضية الفلسطينية، فإن المتصفّح للانترنت إذا صادف موقع فرنسي يتكلم عن "الصراع العربي الصهيوني" فإنه سيجد رؤية مختلفة عن الرؤية التي سيصادفها إذا قابل موقع عربي، وسيجد رؤية أخرى إذا قابل موقع صهيوني؛ وعلى ذلك هناك عشرات المواقع التي تُقدِّم الموضوع الواحد بعشرات الرؤى المُؤسسة لعشرات الحقائق!

ولعل هذا قد كان سببًا وعاملًا على الصمت الذي نراه من المجتمع الدولي -خاصةً الأوروبي- حيال الحقوق الفلسطينية؛ ففي عصر ما بعد الحداثة تضيع الحقوق بتعدُّد الحقائق.

«عولمة الجمال».. بما يتوافق مع الذوق الغربي

إنَّ العولمة تخدم الثقافة الأقوى، وهي -الآن- الثقافة الغربية وبالأخص الأمريكية؛ وعولمة الجمال تعني: توحيد معنى الجمال ومعاييره لتتوافق مع الذوق الغربي للجمال؛ فما يستحسنهُ الغرب، يجب على الجميع أن يستحسنهُ، وما يستقبحهُ الغرب، يجب على الجميع أن يستقبحهُ!

وهذا الأمر لا يتم بالفرض والإكراه، بل يتم عن رضى وقناعة، وذلك عن طريق وسائل الإعلام والتسويق المختلفة، باستخدام أسلوب الصور والمؤثرات الحسيّة المختلفة حتّى يقنع المرء في نهاية الأمر؛ والأهم أن يظن أنَّهُ قد اختارها بشكل عقلاني ونقدي، وأنَّهُ شيء يخصّه ولم يُفرض عليه!

في عصر الاحتلال الأوروبي لأفريقيا في خلال القرنين 19 و20، كان ينظُر المُحتل الغربي للمرأة في أفريقيا التي لا ترتدي سوى قِطَع من القماش تستُر بها بعض جسدها ويظهر غالبه، على أن هذا العُري -الناتج عن الفقر- نوعٌ من البدائية والتخلُّف وعدم التحضُّر!

أمّا الآن فالغرب -ومن تبعهم من العلمانيين في عالمنا العربي والإسلامي- أصبح ينظُر للعُري على أنه نوعٌ من التحضُّر والتنوير؛ وكُلَّما زادت المرأة في التعرِّي كُلَّما كانت تُواكب التنوير والحضارة وتنبُذ التخلُّف! فما كان يستقبحهُ الغرب في الماضي القريب ويراه تخلُّفًا؛ صار اليوم يستحسنهُ ويراه تنويرًا وتحضُّرًا!

كباريه «الحشمة والأدب»

مايكل أنجلويا في كتابهِ "أعداء الحوار" يقول: " كانت بيوت الدعارة في إيطاليا وفرنسا تُعرف ببيوت التسامح!" وتوضّح تلك العبارة أنَّ ما كان يحدث في تلك البيوت المغلقة، لم يكن شيئًا ممنوعًا على الدوام، كما ليس مسموحًا به على الدوام أيضًا؛ حيث أنَّ التسامح يقصد منه أن يتحمّل الشخص ما قد يُسبب له الضيق؛ إذ يقرِّر أن يترك الأمور على ما هي عليه مع شعوره بالضيق منها.

فالتسامح لا وجود له إلا في حالة وجود تناقض، بأن تتقابل سلوكيات وطرق تفكير غير متوائمة فيما بينها؛ وليس معنى التسامح الاستغناء عن اليقين الشخصي الراسخ، بل الاستغناء عن ترسيخه بوسائل مُغايرة لوسائل الإقناع، والتي يُطلِق عليها المؤرخ التونسي محمد طالبي اسم "تحمُّل رضائي".

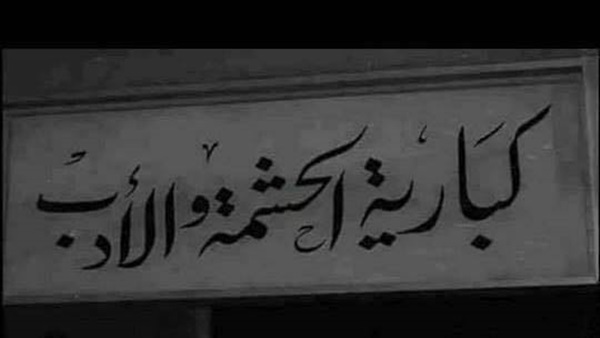

وهذه الصورة من الفيلم المصري (الفرسان الثلاثة) إنتاج عام 1961، حيث توفّت صاحبة الكباريه، وكانت قد قامت قبل وفاتها بكتابة وصيّة بأن يُدير الكباريه طاهر عبد الظاهر -إسماعيل ياسين في الفيل-؛ وكان طاهر هذا صاحب جريدة لا يقرأها أحد، تُدعى "أنوار الفضيلة" كان يُهاجم فيها صاحبة الكباريه، فكان طاهر عدوّها الأول؛ ولأن طاهر ما كان ليقبل بذلك، فقد أوصت أيضًا إذا قَبِلَ طاهر بالوظيفة -بأن يكون مديرًا للكباريه- فسيحصل على 20% من التركة الخاصة بها وتٌقدَّر تلك النسبة من التركة بحوالي 10 آلاف جنيه. فقَبِلَ طاهر الوظيفة -في ظل حاجته للمال- وقام بتغيير اسم الكباريه إلى " كباريه الحشمه والأدب! "

ومن هنا نجد تشويهًا للمفاهيم والتلاعب بها، وبالتالي ضياع مدلول الكلمة، وحتّى لا تضيع دلالة الكلمات من خلال التلاعب بالمفاهيم؛ يقول الفيلسوف النمساوي فيتجنشتاين في كتابهِ بحوث فلسفية: "أبحث عن فيما يُستخدم اللفظ تجد المعنى".

حيث يرى فيتجنشتاين: أن جميع المشكلات الفكرية وعلى رأسها الفلسفية مرجِعُها سوء إستخدام اللغة، فتعطيل اللغة أو غيابها سببًا في ضياع الحقيقة وخلق المشكلات الفكرية والفلسفية.

«كهف أفلاطون».. ظلّ الحقيقة في مواجهة نورها

حيث مجموعة من البشر يعيشون في كهفٍ منذ طفولتهم مُكبَّلون من أرجلهم، ومُصفدين بالأغلال من رقابهم، فلا يستطيعون الحركة ولا الإلتفات من حولهم؛ خلفهم شُعلة نار على منصّة عالية هي مصدر الضوء الوحيد داخل الكهف، ومن أمامهم حائط -مثل شاشة عرض- يعكس لهم الظِلال التي تمُرّ من أمام تلك النار.

بالنسبة لهم ستكون الحقيقة لا شيء سوى تلك الظلال الناتجة عن مرور حُرَّاس الكهف أمام شُعلة النار وهُم يحملون تماثيل ونماذج خشبية؛ بل وإذا سمِعوا صوتًا فسيكونوا متأكدين من أن هذا الصوت قد جاء من الظِّل الذي يرونه على الحائط. وإذا تمَّ تحرير أحدهم ليرى نور الحقيقة، فإنَّهُ سيظل مُصدقًا أنَّ الظِّلَّ الذي كان يراه هو الحقيقة، إلى أن يتعوّد عليها فيُسلِّم لها!

وبعد أن يُدرك أنَّ الحقيقة خلاف ما كان يراه من ظلال على الحائط، سيُحاول أن ينزل إلى الكهف ويُخبر أصحابه -الذين ما زالوا على ما كان عليه- بتلك الحقيقة، ولكن سيسخرون منهُ ويتهمونه بالجنون، وتبوء جميع محاولاته بالفشل؛ كون الإنسان يظلّ أسيرًا للوسيلة التي يتعرَّف بها على الأشياء!

تُشبه ظِلال التماثيل التي كان يحملها حُرَّاس كهف أفلاطون -وهُم يمُرُّون من أمام شُعلة النار- مصطلحات مثل "الديمقراطية" و"العلمانية" و"الليبرالية" و"التنوير".. إلخ.

فالديمقراطية -على سبيل المثال- تكون في الظِّلِّ هي نهاية التاريخ، وأفضل نموذج قد يصل إليه البشر، وهي الخلاص من الديكتاتورية في الحُكم، حيث يكون الحُكم لأبناء الشعب، بينما الديمقراطية -التمثال لا الظِّلّ- على الحقيقة هي صورة أُخرى من الديكتاتورية لحُكم الأقليّة، يقيّدون من خلالها حُريّة الأكثرية من خلال فرض قوانين عبر المُؤسسات التي احتكرتها هذه القِلَّة باسم الديمقراطية!

في الأخير؛ لابُد لنا من تفكيك الأغلال وكسر تلك القيود التي تُلزمنا برؤية الظِلال، وتُعيقُنا عن إدراك الحقيقة؛ ثم نندفع بعد ذلك نحو الآخرين الذين ما زالوا في الأغلال والقيود، ونخبرهم بتلك الحقيقة، ويجب علينا أثناء ذلك أن نكون على وعي بأنَّه كُلَّما ازداد ابتعاد المجتمع عن الحقيقة؛ كُلَّما ازدادت كراهيته لمن يتحدَّثون بالحقيقة؛ حيث أنَّ تحرير الناس من أغلالهم التي تُفرض عليهم أمر عسير لا سيما إن كانوا يؤمنون بضرورة وجودها.